Sie ist zweifellos eine der schillerndsten, umstrittensten und polarisierendsten Figuren der deutschen Politik. Sahra Wagenknecht,

die intellektuelle Ikone der Linken, die scharfsinnige Rednerin im Bundestag und die Gründerin einer neuen Partei, die das politische Gefüge der Republik herausfordert.

Man kennt ihr Gesicht aus unzähligen Talkshows, ihre Stimme aus hitzigen Debatten. Sie wirkt oft kühl, stets kontrolliert, eine Frau wie eine Festung, an der Angriffe abzuprallen scheinen. Doch hinter dieser öffentlichen Maske aus Stahl verbirgt sich eine Geschichte von tiefem persönlichem Schmerz,

die erst kürzlich auf die brutalste Weise ans Licht gezerrt wurde. Im Frühjahr 2025 brach ihr Ex-Mann, der Journalist Ralf Niemier, sein jahrelanges Schweigen. In einem explosiven Podcast-Interview gestand er, was viele jahrelang nur vermutet hatten: Ihre Ehe zerbrach nicht einfach, sie wurde durch Verrat zerstört.

close

arrow_forward_ios

Read more

00:00

00:02

01:31

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe. Niemier gab zu, Wagenknecht während ihrer Ehe mehrfach betrogen zu haben. Er sprach von beruflichen Reisen, die zu Affären führten, von Einsamkeit und dem Druck der Öffentlichkeit, die ihn in die Arme anderer Frauen getrieben hätten. Ein schmerzhaftes Geständnis, das ein neues, tragisches Licht auf das Leben der Frau wirft, die gerade erst mit ihrer neuen Partei BSW einen beachtlichen Erfolg bei den Europawahlen 2025 erzielt hatte. Es enthüllt den verborgenen Preis ihres unermüdlichen politischen Kampfes und erklärt vielleicht die emotionale Distanz, die sie so oft auszustrahlen scheint.

Um die Tiefe dieses Verrats zu verstehen, muss man zurückblicken, in die Gänge eines Lebens, das von Anfang an von Brüchen und dem Kampf um Anerkennung geprägt war. Geboren 1969 in Jena, damals Teil der DDR, wuchs Sahra Wagenknecht in einem intellektuellen, aber unvollständigen Zuhause auf. Ihre Mutter, eine Kunsthistorikerin, zog sie alleine groß. Der Vater, ein iranischer Student, verschwand früh aus ihrem Leben. Diese Abwesenheit hinterließ eine Lücke, die das junge Mädchen mit Büchern und intellektueller Schärfe zu füllen versuchte. Sie wuchs in einem System auf, das sie früh zu hinterfragen begann, entwickelte eine Mischung aus Idealismus und einer tiefen Skepsis gegenüber Autoritäten.

Als 1989 die Mauer fiel, war Wagenknecht eine junge Philosophie- und Literaturstudentin. Die Wende war eine Zeit des Umbruchs, die Türen öffnete, aber auch neue Zweifel weckte. Sie trat der PDS bei, der Nachfolgepartei der SED, und begann, ihre Stimme zu erheben. Schon damals, in den Debattenzirkeln in Jena, formte sich die Persönlichkeit, die Deutschland später kennenlernen würde: brillant, analytisch, leidenschaftlich in der Diskussion über Hegel und Marx, aber emotional verschlossen. Wegbegleiter von damals beschreiben sie als ernsthafte, belesene junge Frau, die lernte, ihre Gefühle hinter einer Wand aus rationalen Argumenten zu verbergen – eine Überlebensstrategie, die sie in der rauen Welt der Politik perfektionieren sollte.

Nach dem Studium zog es sie in die politische Arena Berlins. Sie machte schnell Karriere. 1991 trat sie der PDS bei, ihre Reden auf Parteitagen fielen auf. Sie war scharfsinnig, klar und kompromisslos in ihrer Kritik am Kapitalismus. In dieser Zeit des Aufbruchs lernte sie Ralf Niemier kennen, einen Journalisten und Aktivisten, der ihre Ideale zu teilen schien. 1997 heirateten sie. Nach außen hin wirkten sie wie das perfekte linke Power-Paar: ein Bund, der als ideale Ergänzung erschien. Niemier, mit seinem medienaffinen Hintergrund, unterstützte ihre Kampagnen.

Während Wagenknecht aufstieg – 1999 ins Europaparlament, später zur Co-Vorsitzenden der Linksfraktion im Bundestag – schien die Ehe stabil. Sie traten gemeinsam bei Demonstrationen auf, etwa gegen den Irakkrieg 2003, und zeigten Einigkeit. Doch Beobachter notierten schon früh eine subtile Distanz bei öffentlichen Auftritten. Hinter den Kulissen, so wird heute klar, taten sich Gräben auf. Es waren nicht nur die internen Parteikonflikte, die an Wagenknecht zerrten. Es waren auch die wachsenden Unterschiede in der Lebensführung. Während sie sich strukturiert und fokussiert ihrer Karriere widmete, beschreiben Quellen Niemiers Lebensstil als “abenteuerlicher”. Berichte über Streitigkeiten mehrten sich.

Die Trennung im Jahr 2013 kam für Insider nicht überraschend, für die Öffentlichkeit schon. Offiziell hieß es, man habe sich “auseinandergelebt”. Eine gängige, nebulöse Formulierung, die Raum für Spekulationen ließ. Gerüchte über Untreue kursierten, doch Wagenknecht blieb stoisch. Sie hüllte sich in Schweigen, konzentrierte sich auf die Partei und verarbeitete den Schmerz, wie sie es gelernt hatte: indem sie ihn in politische Energie umwandelte. Sie lernte eine harte Lektion über Vertrauen und Verrat, die ihre Resilienz stählte, aber auch tiefe Narben hinterließ.

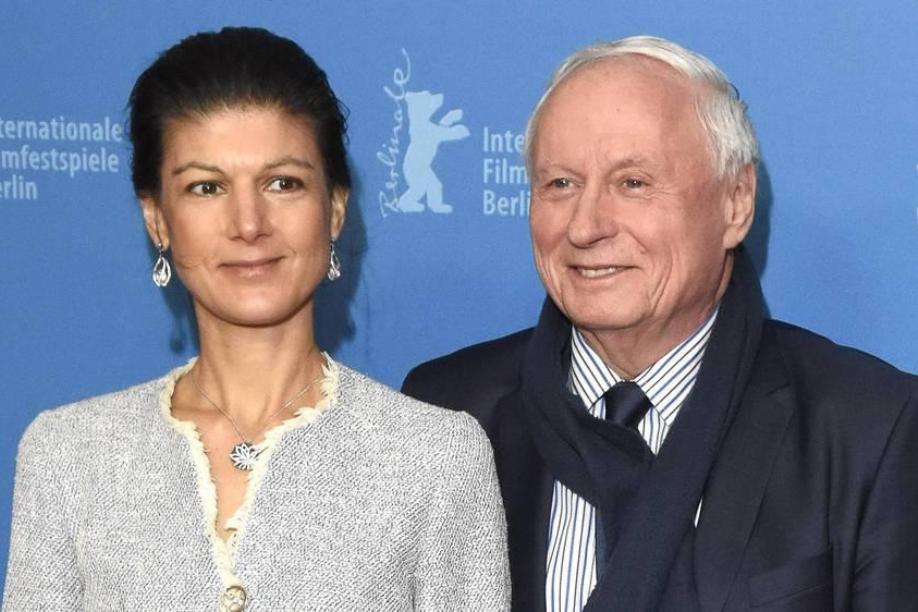

Kurz nach der Scheidung fand sie ein neues Glück, das gleichzeitig eine neue politische Allianz schmiedete. 2014 heiratete sie Oskar Lafontaine, die Polit-Legende, den ehemaligen SPD-Ministerpräsidenten und Mitbegründer der Linken. Eine Verbindung, die für Aufsehen sorgte: Er, 26 Jahre älter, der erfahrene Stratege; sie, die aufstrebende Intellektuelle. In den ersten Jahren wirkten sie unzertrennlich, ein intellektuelles Kraftzentrum. Ihr Zuhause im Saarland wurde zum Rückzugsort, fernab des Berliner Trubels, wo sie Bücher austauschten und Strategien planten. Lafontaine nannte sie öffentlich “die klügste Frau, die ich kenne”.

Diese Ehe markierte einen Wendepunkt. Wagenknecht, nun in ihren Vierzigern, schien die Stabilität gefunden zu haben, die ihr in der ersten Ehe gefehlt hatte. Doch auch diese Verbindung brachte ihre eigenen Lasten mit sich. Lafontaines Alter und seine frühere Krebserkrankung forderten ihren Tribut. Wagenknecht pflegte ihn, eine Belastung, die ihre eigene Karriere zeitweise bremste. Während sie politisch zur Hochform auflief – die Gründung von “Aufstehen” 2018, der Bruch mit der Linken und schließlich die Gründung des BSW 2021 – trug sie privat eine schwere Verantwortung.

Ihr politischer Aufstieg war von brutalen Anfeindungen begleitet. Sie positionierte sich gegen Merkels Flüchtlingspolitik und spaltete damit die eigene Partei. Sie kritisierte die Sanktionen gegen Russland nach dem Ukraine-Krieg und wurde als “Putin-Versteherin” gebrandmarkt. Attentatsdrohungen und Medienkampagnen wurden zum Alltag. In all diesen Stürmen stand Lafontaine als Mentor und Berater an ihrer Seite. Doch der Schatten der Vergangenheit blieb.

Dann, im Frühjahr 2025, holte dieser Schatten sie ein. Ralf Niemiers Geständnis im Podcast war mehr als nur eine Indiskretion. Es war eine öffentliche Demütigung. Er enthüllte Details über Treffen in Hotels, heimliche Nachrichten und die emotionale Kälte, die sich über Jahre aufgebaut hatte. Er rechtfertigte seine Affären als Flucht vor dem Druck einer prominenten Ehe. Für Wagenknecht muss es sich angefühlt haben, als würden alte Wunden brutal wieder aufgerissen.

Die Reaktion der Öffentlichkeit war gespalten. Die Medien stürzten sich auf die “geheimen Schmerzen” der Sahra Wagenknecht. Experten diskutierten die psychologischen Auswirkungen auf öffentliche Figuren. Oskar Lafontaine reagierte prompt und öffentlich. Er nannte Niemier “unwürdig” und betonte in einer Presseerklärung, dass vergangene Fehler die Gegenwart nicht definieren dürften. Doch was tat sich hinter den Kulissen? Quellen aus dem nahen Umfeld berichteten, Wagenknecht sei am Boden zerstört gewesen, habe sich hinterfragt, ob sie je wirklich gekannt worden sei.

Ihr einziges öffentliches Statement war knapp und doch vielsagend: “Vergangenes ist vergangen, doch Wahrheit heilt.” Ein Versuch, die Kontrolle über ein Narrativ zurückzugewinnen, das ihr entrissen worden war. Das Geständnis veränderte ihr Image. Die “Eiserne Sahra”, die unnahbare Intellektuelle, war plötzlich verletzlich. Es weckte Sympathien, aber auch Mitleid – ein Gefühl, das sie Berichten zufolge hasst. Politisch solidarisierten sich ihre BSW-Mitglieder, während Kritiker versuchten, die private Instabilität als Argument für politische Unzuverlässigkeit zu nutzen.

Die Enthüllung von Ralf Niemier ist mehr als nur Klatsch. Sie ist der Schlüssel zum Verständnis einer Frau, die gelernt hat, persönliche Bindungen als zerbrechlich anzusehen und ihre ganze Energie in die Politik zu stecken. Das Geständnis mag eine Form der Reue von Niemier gewesen sein, doch für Wagenknecht war es die Bestätigung ihres “größten Kummers”, wie es im Titel des Videos angedeutet wird – der Verlust des Vertrauens, der tiefer wiegt als jede politische Niederlage. Sie ist zur Symbolfigur für betrogene Frauen geworden, die weitermachen. Doch ihr unermüdlicher Kampf, ihre scharfe Rhetorik und ihre eiserne Kontrolle erscheinen nun in einem anderen Licht: als Rüstung einer Frau, die den ultimativen Verrat erlitten hat und dennoch gezwungen ist, jeden Tag aufs Neue in der Öffentlichkeit zu bestehen.