Es gibt Geschichten, die wirken fast wie eine grausame Inszenierung des Schicksals. Am 13. September, mitten im Berliner Einkaufszentrum Alexa, erlebte Boris Becker einen Moment, der mehr über seinen aktuellen Status verrät als jede Biografie,

jedes Interview und jedes Gerichtsurteil zusammen. Nur rund 40 Fans fanden den Weg zu seiner Autogrammstunde – ein Auftritt, der für eine Tennis-Ikone, die einst Millionen elektrisierte, nicht weniger als eine Demütigung darstellt. Die Veranstaltung, offiziell auf eine Stunde angesetzt, endete nach knapp 20 Minuten. Zurück blieb ein Sportler, der sichtbar enttäuscht, fast schon verloren an einem Tisch mit roten Kordeln saß – und in diesem Bild die Tragik eines tief gefallenen Helden verkörperte.

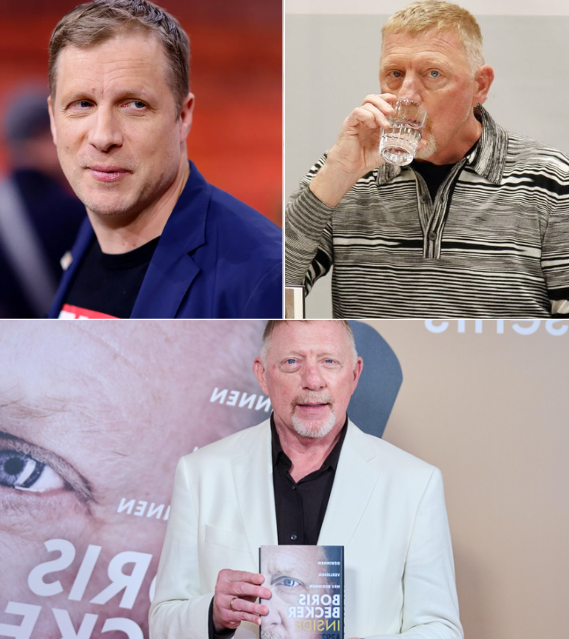

Die Ernüchterung kam nicht allein. Sie wurde verstärkt durch die hämischen Kommentare von Oliver Pocher, der einmal mehr keine Gelegenheit ausließ, seinen Erzfeind öffentlich zu verspotten. In einer Instagram-Story präsentierte er die trostlose Szenerie und kommentierte bissig: „Da sitzt er, der deutsche Sportheld, mit seiner Gefängnisstrafe. Die traurigsten roten Kordeln der Welt.“ Es war ein Satz, der in seiner Schonungslosigkeit mehr stach als jede Schlagzeile über Beckers vergangene Fehler.

Man muss sich fragen: Warum trifft uns dieses Bild so hart? Liegt es daran, dass wir Becker noch immer als den 17-jährigen Wunderknaben in Erinnerung haben, der Wimbledon im Sturm eroberte? Oder daran, dass wir uns insgeheim wünschen, unsere Nationalhelden mögen unantastbar bleiben – während die Realität zeigt, dass auch sie altern, scheitern und irgendwann im Schatten ihrer eigenen Legenden stehen?

Boris Becker selbst hatte diesen Tag vermutlich anders geplant. Mit „Inside“, seinem neuen Buch, wollte er Einblicke in sein Leben geben, wollte Stärke zeigen, wollte vielleicht sogar den Funken einer neuen Karriere entzünden. Doch das Publikum blieb fern. Lag es an der umständlichen Organisation mit Voranmeldung und Ticketregistrierung? Lag es daran, dass der Mythos Becker längst verblasst ist? Oder daran, dass die deutsche Öffentlichkeit ihm trotz all seiner reumütigen Worte die Gefängniszeit nicht verzeiht? Wahrscheinlich von allem ein wenig.

Das Bild Beckers, einsam an einem Tisch, ist ein Symbol – nicht nur für den Niedergang einer Ikone, sondern auch für die gnadenlose Schnelllebigkeit unserer Gesellschaft. Wir feiern Helden, solange sie glänzen. Doch wehe, sie straucheln. Dann wandelt sich Bewunderung schnell in Spott, Mitgefühl in Schadenfreude. Becker ist kein Einzelfall: Vom gefeierten Idol zum Problemfall in der öffentlichen Wahrnehmung ist es oft nur ein kurzer Weg.

Und dann ist da Oliver Pocher. Man kann von ihm halten, was man will – doch eines versteht er meisterhaft: den richtigen Moment zu nutzen, um maximalen Lärm zu erzeugen. Seine Worte über die „traurigsten roten Kordeln der Welt“ sind nicht nur Spott, sie sind eine öffentliche Hinrichtung mit der Waffe des Humors. Eine, die Becker schmerzt, weil sie einen wunden Punkt trifft: die sichtbare Leere um ihn herum.

Die Fehde zwischen den beiden ist alt, tief und voller juristischer Nebenschauplätze. Schon 2023 zog Becker gegen Pocher vor Gericht und gewann eine Unterlassungsklage. Doch wer Pocher kennt, weiß, dass er damit nicht zum Schweigen gebracht werden kann. Und so setzte er nun nach – mit einer Spitze, die Becker mehr schadet als jede juristische Auseinandersetzung. Denn während eine Klage Akten füllt, verbreitet sich ein spöttischer Kommentar in Sekunden durch die sozialen Netzwerke, vervielfältigt durch Lacher, Likes und Häme.

Doch so sehr man Pocher für seine Attacken kritisieren kann, so sehr stellt sich die unbequeme Frage: Wäre die Szene nicht so erbarmungslos traurig gewesen, hätte er überhaupt Munition gehabt? Ist es am Ende nicht Becker selbst, der mit seiner Vergangenheit und seinen öffentlichen Auftritten ein perfektes Ziel abgibt?

„Inside“ – so heißt sein Buch, das seine sportlichen Triumphe und seine Gefängniserfahrungen beleuchtet. Es ist der Versuch, Klarheit zu schaffen, das eigene Narrativ zu kontrollieren, sich als Kämpfer zu zeigen, der auch nach Niederlagen wieder aufsteht. Doch was, wenn niemand mehr zuhören will? Was, wenn das Publikum weitergezogen ist? Die gähnende Leere im Alexa könnte mehr bedeuten als eine organisatorische Panne – sie könnte das Symbol dafür sein, dass die Ära Becker im öffentlichen Bewusstsein endgültig vorbei ist.

Und trotzdem bleibt die Tragik anziehend. Wir schauen hin, wir reden darüber, wir schreiben Schlagzeilen. Nicht, weil Becker noch der Held von Wimbledon ist, sondern weil sein Sturz tiefer ist als der vieler anderer. Ein Sturz, der uns daran erinnert, dass Ruhm und Fallhöhe untrennbar miteinander verbunden sind.

Doch vielleicht ist genau jetzt der Moment gekommen, die Frage zu stellen: Muss Becker sich wirklich weiter als öffentliche Figur inszenieren? Oder wäre es an der Zeit, sich zurückzuziehen, ein Leben jenseits der Schlagzeilen zu suchen? Seine Signierstunde hat gezeigt, dass die Sehnsucht nach ihm nicht mehr das ist, was sie einmal war. Stattdessen wird er immer öfter Projektionsfläche – für Spott, für Häme, für die Lust an der Demontage.

Boris Becker, der einstige Held, steht heute im Spannungsfeld zwischen Mitleid und Abneigung. Für die einen ist er das tragische Beispiel eines Mannes, der alles hatte und alles verspielt hat. Für die anderen bleibt er trotz allem ein Idol, das Fehler gemacht hat, aber nie aufgehört hat zu kämpfen. Beide Seiten haben ihre Berechtigung. Doch das Bild vom 13. September, dieses einsame Bild mit den roten Kordeln, wird sich einbrennen – als Mahnung, dass Ruhm vergänglich ist und dass der Weg vom Star zum Gespött kürzer ist, als man denkt.

Und Oliver Pocher? Er hat seine Pointe gesetzt, hat die Wunde offengelegt und dabei die öffentliche Wahrnehmung einmal mehr zu seinen Gunsten beeinflusst. Doch während er lacht, bleibt Becker zurück – mit einem neuen Buch, wenigen Fans und einer Vergangenheit, die ihn nie loslassen wird. Vielleicht ist das die größte Ironie: Becker wollte mit „Inside“ seine Geschichte erzählen. Doch die Szene im Alexa hat gezeigt, dass die Menschen ihre eigene Version längst geschrieben haben. Eine, in der er nicht mehr der strahlende Held ist, sondern der Mann hinter den traurigsten roten Kordeln der Welt.