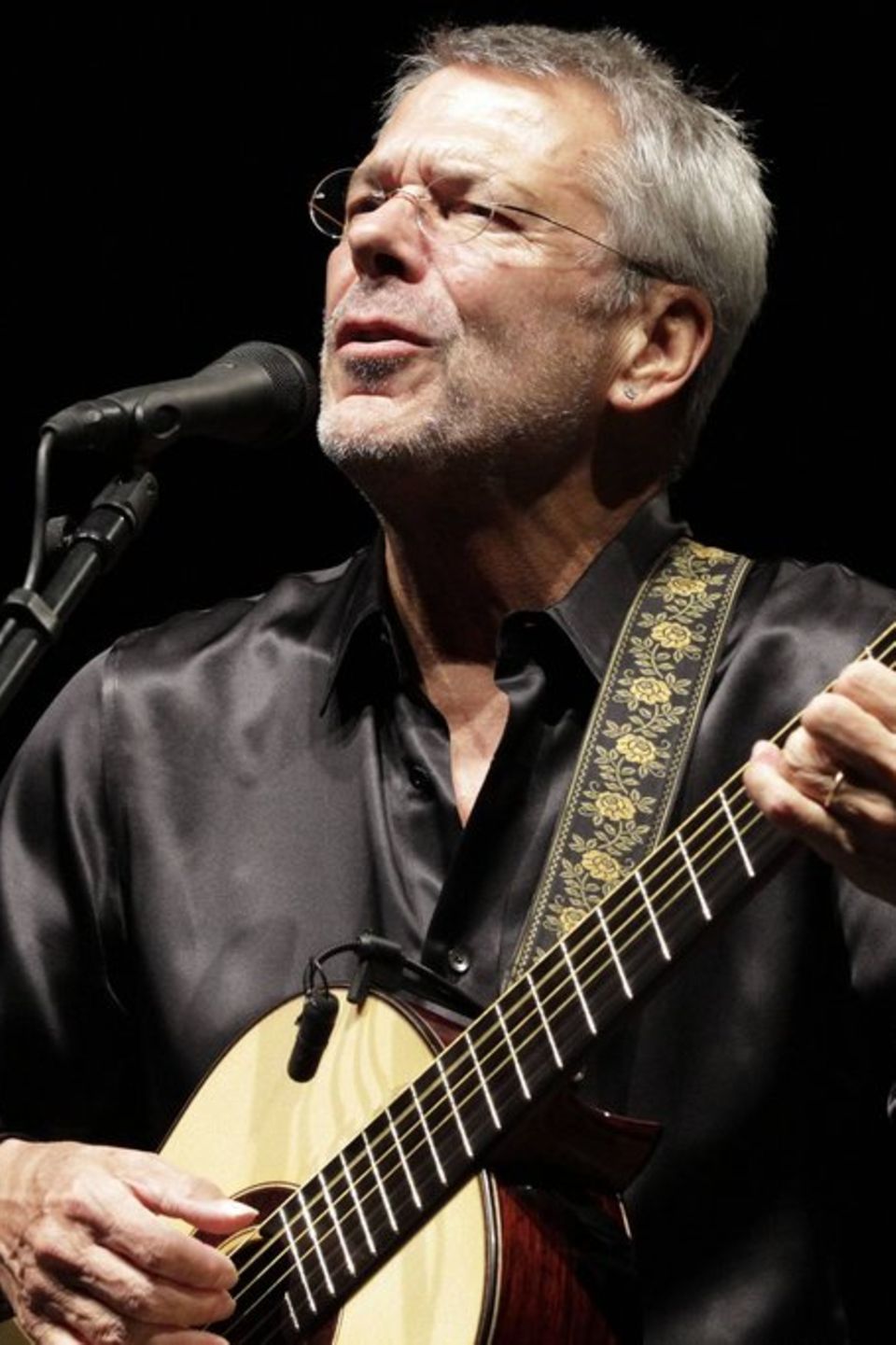

Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Reinhard Mey nicht nur ein Sänger. Er ist ein Gefühl. Er ist der sanfte Poet mit der Gitarre, der moralische Kompass einer Nation, dessen Lieder zum Soundtrack für Generationen wurden. “Über den Wolken” ist mehr als ein Lied; es ist eine deutsche Sehnsucht. Seine Stimme,

ein Echo der Zeit, tröstete Millionen. Für die Öffentlichkeit war er der Inbegriff der Integrität, der Beständigkeit, der Mann, der mit leiser Melancholie vom Fliegen, von Abschieden und der Poesie des Alltags sang.

Doch nun, im Winter seines Lebens, im Alter von 82 Jahren, ist etwas Unerwartetes geschehen. Reinhard Mey hat sein Schweigen gebrochen.

Nicht, um in Nostalgie zu schwelgen, sondern um ein Geheimnis zu enthüllen, das sein gesamtes Leben im Verborgenen geprägt hat. Es ist eine Enthüllung, die das makellose Bild des Liedermachers erschüttert und den Blick freigibt auf einen Mann im Stillen Kampf – zerrissen zwischen zwei Welten, zwei Identitäten.

Der Anstoß für dieses späte Bekenntnis kam von unerwarteter Seite. Im Jahr 2025 katapultierte eine Netflix-Dokumentation über den Rapper Haftbefehl Meys 55 Jahre altes Lied “In meinem Garten” zurück in die Charts, auf Platz 15. Seine Spotify-Hörerzahlen explodierten, eine neue Generation entdeckte den Poeten. Vielleicht war es diese plötzliche, neue Relevanz, die Mey den Mut gab, die Deutungshoheit über sein eigenes Leben zurückzuerobern, bevor die letzte Strophe verklungen ist.

Die Wahrheit ist: Der Reinhard Mey, den Deutschland zu kennen glaubte, war nur die eine Hälfte der Geschichte. Die andere Hälfte hieß Frederik Mey und lebte ein geheimes, paralleles Leben in Frankreich.

00:00

00:00

01:31

Um den Mann zu verstehen, der ein solches Doppelleben führen konnte, muss man zurückreisen in das Herz der Finsternis. Reinhard Mey wurde am 21. Dezember 1942 in Berlin geboren. Seine Kindheit war keine Idylle. Es war eine Kindheit in einer Stadt, die in Schutt und Asche lag. Die Spielplätze waren Trümmerfelder, die Luft erfüllt vom Staub der Zerstörung. Bomben und Sirenen waren die ersten Geräusche seines Lebens. Diese Nachkriegszeit, geprägt von Mangel, Rationierungen und dem harten Kampf ums Überleben, formte ihn.

Die Musik war ein erster Fluchtweg. Sein Vater, ein Opernsänger, vermittelte ihm die Magie der Töne inmitten der Ruinen. Mit 12 Jahren lernte Mey Klavier, mit 15 griff er zur Gitarre. Doch es war die Enge dieser zerstörten, geteilten Stadt, die den tiefsten Samen säte. Der Bau der Berliner Mauer 1961 machte die Spaltung physisch. Familien wurden zerrissen, Freunde verschwanden. Aus dieser beklemmenden Realität, diesem Gefühl des Eingesperrtseins, wuchs in dem jungen Reinhard eine unbändige, fast schmerzhafte Sehnsucht nach Freiheit. Es war diese Sehnsucht, die später sein Leben definieren sollte – in der Luft und in einem anderen Land. Schon als Teenager, beeinflusst von den Alliierten in Berlin, begann er Französisch zu lernen, fasziniert von der Chanson-Tradition. Es war der unbewusste Beginn seines zweiten Lebens.

In den späten 1960er Jahren begann sein Aufstieg in Deutschland. Stetig, unaufhaltsam. Er eroberte die Herzen nicht mit Lärm, sondern mit Poesie. Sein Debütalbum “Aus meinem Tagebuch” (1970) war der Anfang. Lieder wie “Gute Nacht Freunde” (1977) wurden zu inoffiziellen Nationalhymnen des Abschieds. Er traf einen Nerv. Mit feinem Humor in “Der Mörder ist immer der Gärtner” oder ironischer Kritik in “Annabelle, Ach Annabelle” (1974) wurde er zur Stimme einer Generation, die nachdenkliche Töne suchte.

Dann, 1974, kam “Über den Wolken”. Das Lied wurde sein größter Hit, ein Symbol der Freiheit. Doch was kaum jemand wusste: Es war wörtlich gemeint. Seit den 1960er Jahren war Mey passionierter Pilot, er besaß eine Cessna 340. Das Fliegen war kein Hobby. Es war, wie er heute sagt, eine “Notwendigkeit”. Es war der einzige Ort, an dem er die Anonymität fand, die ihm der Ruhm am Boden raubte.

Denn dieser Ruhm wurde schnell zu einem goldenen Käfig. Je mehr Deutschland ihn als “idealen Schwiegersohn”, als moralische Instanz verehrte, desto enger wurde die Rüstung, die er tragen musste. “Ich wurde zu einem Produkt”, gestand er kürzlich. Der Druck, perfekt zu sein, war ein unsichtbarer Vertrag. Er sprach von der tiefen Einsamkeit im Rampenlicht. Ein einfacher Spaziergang in seinem Wohnort Berlin-Fronau wurde zu einem öffentlichen Ereignis.

Hinter den Kulissen kämpfte er gegen die Industrie, die ihn erschaffen hatte. Er sprach von unfairen Verträgen bei Polydor, die ihm wenig Kontrolle gaben. Manager forderten Anpassungen. Selbst seine vegetarische Lebensweise, die er seit den 1990er Jahren pflegte und in Liedern wie “Die Würde des Schweins ist unantastbar” (1996) thematisierte, stieß auf Unverständnis. Die Boulevardpresse lauerte auf jeden Fehltritt. Der Kontrast zwischen dem glamourösen öffentlichen Bild und dem ermüdeten, einsamen Mann dahinter wurde unerträglich.

Und so aktivierte er seinen zweiten Fluchtweg: Frederik Mey.

Was in Deutschland niemand wusste: Während Reinhard Mey die größten Hallen füllte, baute er sich ab 1968 eine komplette Parallelkarriere in Frankreich auf. Als “Frederik Mey” sang er auf Französisch, veröffentlichte Alben wie “Frederik May Wollen 1” (1968) und wurde in Paris gefeiert. Er füllte dort Konzertsäle wie das renommierte Palais des Congrès in den Jahren 1976 und 1979. Seine französischen Lieder, wie “Kom Avant”, schafften es sogar in französische Schulbücher.

Frankreich war sein Ventil. Dort war er nicht der deutsche “moralische Kompass”. Er war einfach ein Chansonnier, ein Künstler. Er fand dort die Freiheit, die ihm der deutsche Druck nahm. Doch dieses Doppelleben hatte einen hohen Preis. In seinem jüngsten Interview sprach er, mit zitternder Stimme, von der “Zerrissenheit”, die ihn fast aufrieb. Er war gefangen zwischen zwei Identitäten, zwei Gesichtern, die er der Industrie zeigen musste.

Selbst seine größte Leidenschaft, das Fliegen, wurde von der Industrie misstrauisch beäugt. Produzenten bei Polydor, so Mey heute, versuchten, sein “Hobby” zu minimieren, fürchteten um ihr “Produkt”.

Dieses fragile Gleichgewicht zerbrach im März 2009. Eine stille, private Katastrophe in seiner Familie – ein Schicksalsschlag, über den er bis heute nur andeutungsweise spricht – zwang ihn zu einem vollständigen Rückzug. Fünf Jahre lang. Tourneen wurden abgesagt, Alben verschoben. Der Liedermacher verstummte.

Und in dieser Zeit der größten Not erlebte er, was er als tiefen Verrat empfand. Die Industrie, die ihn jahrzehntelang vermarktet hatte, schien ihn zu vergessen. Er fühlte sich im Stich gelassen. Wie er 2014 in einem Interview andeutete, blieben Konzerte plötzlich leer, die Hörerzahlen sanken. Die Branche, die ihn als Ikone aufgebaut hatte, zeigte ihm die kalte Schulter, als er am verletzlichsten war. Diese Krise veränderte alles. Sie lehrte ihn, dass Ruhm vergänglich ist und legte den Grundstein für seine späte, schonungslose Ehrlichkeit.

Jetzt, im Jahr 2025, befeuert durch die unerwartete Wiederentdeckung durch die Generation Z, sitzt da ein 82-jähriger Mann. Er ist nicht mehr das Opfer seiner Geschichte. Er ist, endlich, der Chronist seiner eigenen Welt. In diesem emotionalen Moment der Enthüllung, als er von “Frederik Mey” erzählt, liest er aus einem alten Notizbuch – Lieder, die er in Deutschland nie gespielt hat. Jeder Eintrag, so scheint es, eine Wunde von damals.

Die Reaktionen sind überwältigend. Die Medien berichten von einem “Revival”, die ausverkauften Konzerte seiner Tour 2025 zeigen, dass das Publikum nicht nur den Poeten, sondern jetzt auch den Menschen sieht.

Reinhard Meys Geschichte ist eine späte Mahnung. Sie handelt vom unermesslichen Preis des Ruhms und der Entmenschlichung durch eine Industrie, die Künstler als Produkte sieht. Sie wirft die Frage auf: Hören wir den Künstlern wirklich zu, oder konsumieren wir nur ihre Melodien? Reinhard Mey hat sich entschieden, dass seine Geschichte mit seiner eigenen Stimme erzählt wird. Und heute, nach all den Jahren, hören wir endlich zu. Nicht nur dem Liedermacher. Sondern dem ganzen Menschen.