Wenn die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union in Brüssel zusammenkommen, wird offiziell das Bild einer geeinten Front beschworen – eine Gemeinschaft, die in den großen Fragen der Zeit mit einer Stimme spricht. Doch der EU-Herbstgipfel 2025 entpuppte sich als Bühne für einen politischen

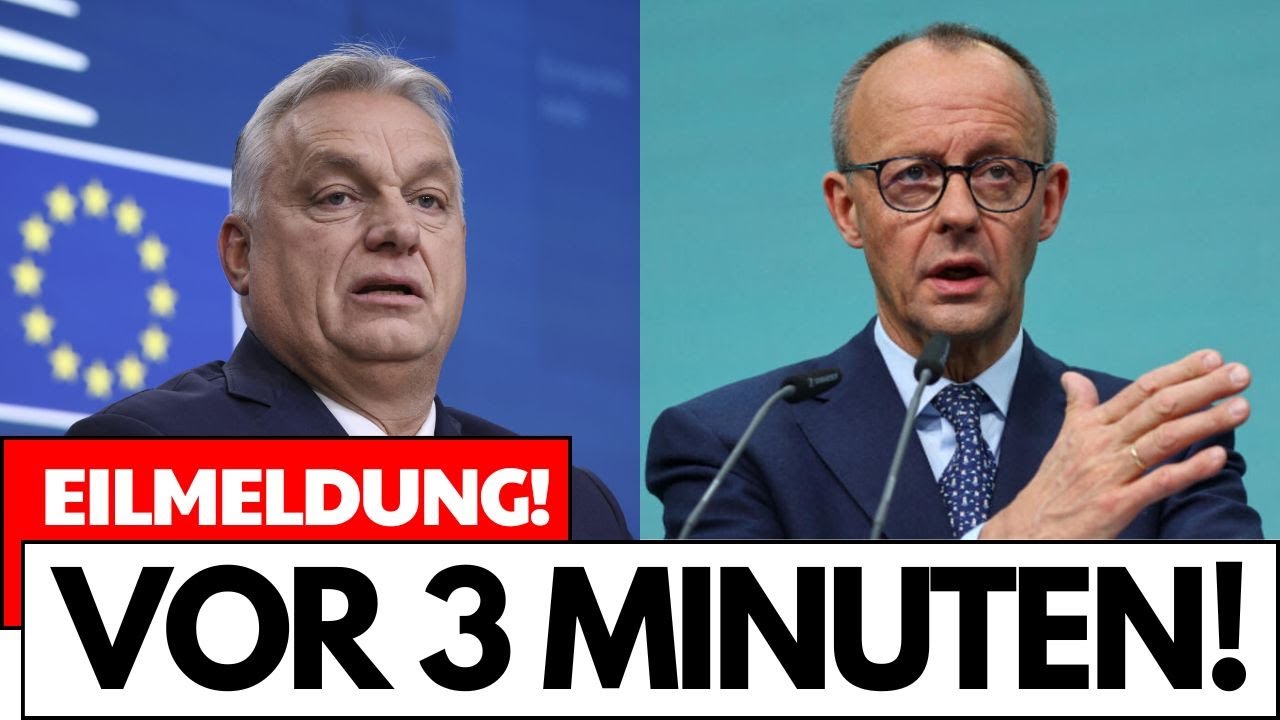

Eklat von historischem Ausmaß, der die tiefen Risse im Fundament des Kontinents schonungslos offenlegte. Es war der Moment, in dem zwei radikal unterschiedliche Visionen aufeinanderprallten: auf der einen Seite die aggressive Haltung eines militärisch aufrüstenden Europas, personifiziert durch den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz, und auf der anderen Seite die kompromisslose Betonung nationaler Souveränität und Deeskalation, verkörpert durch den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán.

Die Tagesordnung des Gipfels war gespickt mit Entscheidungen, die auf eine weitreichende Verschiebung der europäischen Identität hindeuten. Es ging um neue, milliardenschwere Pakete zur Unterstützung der Ukraine, die Einrichtung eines gesamteuropäischen Drohnensystems, die brisante Debatte über eine

Abschaffung des Vetorechts in Sicherheitsfragen und vor allem um die ethische und rechtliche Grauzone der Nutzung eingefrorener russischer Vermögenswerte. Es sind genau diese Punkte, die Orbán zu seinem scharfen Vorwurf veranlassten, die EU sei dabei, ihr ursprüngliches Selbstverständnis als Friedensprojekt Schritt für Schritt zu vergessen. Wenn immer mehr Gelder, Strukturen und Kompetenzen in Richtung einer Verteidigungsunion verschoben werden, stellt sich für ihn die drängende Frage: Handelt es sich noch um Verteidigung oder bereits um eine schleichende Kriegsbeteiligung?

Der „gefährliche Präzedenzfall“ der 300 Milliarden

Im Zentrum der Eskalation stand die Absicht der EU-Kommission unter Ursula von der Leyen, die Erträge aus den rund 300 Milliarden Euro an blockierten russischen Vermögenswerten für die militärische Hilfe der Ukraine zu verwenden. Für viele Regierungen in der Union stellt dies ein notwendiges und starkes Signal dar: Wer einen Angriffskrieg beginnt, verliert Rechte, und der Aggressor soll für die Verteidigung des Opfers aufkommen.

00:00

00:01

01:31

Doch für Budapest ist dies mehr als nur ein Signal; es ist ein „gefährlicher Präzedenzfall“. Orbán warnte davor, dass dieser Schritt rechtlich und politisch hochriskant sei. Was geschähe, wenn Russland vor internationalen Gerichten Erfolg hätte? Könnte die EU, die sich so vehement für die Rechtsstaatlichkeit einsetzt, am Ende selbst in Bedrängnis geraten und dadurch ihre Glaubwürdigkeit nachhaltig beschädigen? Diese Bedenken werden selbst in Ländern wie Belgien, wo ein Großteil der Gelder blockiert ist, leise geäußert, doch die Entschlossenheit der Kommission scheint ungebrochen.

Ungarns eigene Situation ist dabei der ständige, nicht zu ignorierende Hintergrund. Das Land ist weiterhin stark von russischer Energie abhängig, und die Folgen der Energiekrise haben tiefe Spuren in Wirtschaft und Gesellschaft hinterlassen. Orbán verwies während seiner Rede auf Fabriken, die um ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit fürchten, und auf Bürger, die bei jeder Heizkostenabrechnung mit Nervosität reagieren. Für ihn wird jede zusätzliche Milliarde, die in den Krieg fließt, am Ende auch die europäischen Volkswirtschaften treffen – eine Argumentation, die in vielen Mitgliedsstaaten auf wachsende Sympathie stößt, wie Umfragen belegen, die eine zunehmende Müdigkeit gegenüber weiteren Hilfspaketen zeigen.

Orbáns Urteil: „Europa zerstört sich selbst“

Als Viktor Orbán das Wort ergriff, tat er dies laut Berichten mit ruhiger, aber unmissverständlich deutlicher Stimme. Seine Worte hallten durch den Saal und sorgten für spürbare Spannung. Er warf der EU vor, nicht mehr auf Ausgleich und Diplomatie zu setzen, sondern zunehmend auf militärische Signale, Sanktionen und Druck. Der Satz, der im politischen Brüssel lange nachhallen wird, war sein vernichtendes Urteil: „Europa zerstöre sich selbst, während es versuche, Kiew zu retten.“

Diese Provokation, die aus Sicht anderer Delegationen als Affront gewertet wurde, ist für Orbán die Formulierung seines politischen Gegenentwurfs: ein Europa der Nationen, das nicht in jeder Frage zentrale Kompetenzen nach Brüssel verlagern muss, das eine starke Familienpolitik betreiben kann, ohne Massenmigration zu akzeptieren, und das Energieversorgung und Sicherheit organisieren kann, ohne sich vollständig in globale Machtkonflikte hineinziehen zu lassen.

Merz’s Machtdemonstration unter innenpolitischem Druck

Auf der anderen Seite stand Friedrich Merz. Als Bundeskanzler und Gesicht eines stärker militärisch auftretenden Europas ließ er diese Vorwürfe nicht stehen. Sein Konter war scharf und unmissverständlich: Die Sicherheit Europas, so betonte er, ende nicht an der ukrainischen Grenze. Sollte Russland mit seinem Vorgehen Erfolg haben, hätte dies langfristige, politische und sicherheitspolitische Folgen für den gesamten Kontinent. Für Merz sind Sanktionen und militärische Unterstützung keine Selbstzweck, sondern ein notwendiges Signal an alle, die Grenzen verschieben wollen.

Sein harter Auftritt in Brüssel muss jedoch vor einem komplexen innenpolitischen Hintergrund gesehen werden. Merz steht in Deutschland unter erheblichem Druck: die anhaltend hohen Umfragewerte der AfD, zermürbende Debatten um innere Sicherheit und Migration, sowie Koalitionskonflikte bilden den Kontext, vor dem seine Führung in Brüssel interpretiert wird. Viele Beobachter sehen in seiner harten Linie gegenüber Orbán nicht nur eine europapolitische Notwendigkeit, sondern auch den Versuch, Führungsstärke nach innen zu demonstrieren. Er muss beweisen, dass er die Fähigkeit besitzt, die europäische Agenda zu bestimmen und nicht nur auf innenpolitische Querelen zu reagieren. Die Erinnerung an frühere Kontroversen, wie seine Äußerungen zur AfD, nährt den Vorwurf seiner Kritiker, er zeige nun Härte gegenüber Orbán, um eigene, frühere Widersprüche zu überdecken.

Der Schockplan aus Berlin und der Drohnenzwischenfall

Die Situation spitzte sich dramatisch zu, als bekannt wurde, dass Berlin offenbar nicht nur bei Worten bleiben will. Berichten zufolge wird in der deutschen Hauptstadt geprüft, Ungarn offiziell als „sicherheitspolitisches Problem“ im EU-Rahmen einzustufen. Dieser Schritt ist nicht nur dem Ärger über mehrfache Vetos in wichtigen EU-Entscheidungen geschuldet, sondern auch der wachsenden Sorge über Budapests anhaltende Nähe zu Moskau.

In einem internen Papier ist gar von der Anwendung möglicher Druckmittel die Rede, die von drastischen finanziellen Maßnahmen bis hin zu der kaum vorstellbaren Frage des Stimmrechtsentzugs reichen. Aus ungarischer Perspektive wirkt dies wie der unverhohlene Versuch, ein souveränes Mitgliedsland mit brachialer Gewalt auf die gewünschte Linie zu bringen. Orbán stellte in diesem Kontext die rhetorische und zugleich zentrale Frage: Was sei die größere Gefahr? Ein Land, das auf Verhandlungen und eine Begrenzung der Kriegsbeteiligung dränge, oder eine Politik, die Milliarden mobilisiere, ohne eine klare Exitstrategie zu besitzen?

Parallel dazu sorgten Berichte über einen Drohnenzwischenfall für zusätzliche Schlagzeilen und verdeutlichten, wie angespannt die Lage tatsächlich ist: Ungarische Drohnen sollen irrtümlich in den Luftraum der Westukraine geraten sein. Präsident Selenskyj protestierte, während Budapest von einem technischen Fehler sprach. Für Beobachter war dies ein klares Zeichen dafür, dass selbst kleine Zwischenfälle das Misstrauen in dieser toxischen politischen Atmosphäre massiv verstärken können.

Zwei Europas in einem Raum: Die Neuordnung beginnt

Am Ende des Gipfels stand fest: Es gab keine großen Durchbrüche, sondern lediglich die Bilder von angespannten Gesichtern und formellen Händedrücken. Kommentatoren sind sich einig, dass sich in Brüssel zwei Europas getroffen haben, die sich zwar in denselben Räumen bewegen, aber immer seltener dieselbe Sprache sprechen.

Die Auseinandersetzung zwischen Merz und Orbán ist weit mehr als ein persönliches Zerwürfnis; sie steht stellvertretend für zwei fundamentale Linien, die den Kontinent zutiefst spalten:

Das militärische Europa (Merz-Linie): Ein Europa, das auf eine stärkere militärische Präsenz setzt, sich enger an die NATO und die USA anlehnt und bereit ist, hohe wirtschaftliche Kosten für eine werteorientierte Außenpolitik in Kauf zu nehmen.

Das souveräne Europa (Orbán-Linie): Ein Europa, das die nationale Souveränität betont, auf Deeskalation drängt und vor allem die eigenen wirtschaftlichen und sozialen Belastungsgrenzen im Blick hat.

Die offenen Fragen am Ende dieses historischen Eklats sind immens. Ist dies nur eine Momentaufnahme einer krisenhaften Zeit, oder markiert dieser Herbstgipfel den Beginn einer tiefgreifenden Neuordnung, in der immer mehr Länder gezwungen sein werden, sich für eine der beiden Linien zu entscheiden? Die Zukunft der Europäischen Union hängt von der Antwort auf diese Frage ab. Die Spannungen, die in Brüssel entfesselt wurden, werden die politische Landschaft Europas auf lange Sicht prägen und die Debatte über den wahren Zweck und die Identität der Union neu entfachen.

Der historische Eklat in Brüssel hat eines klar gezeigt: Die EU ist an einem kritischen Scheideweg angelangt. Die formale Einheit kann die inneren Spannungen und die radikal unterschiedlichen strategischen Ausrichtungen nicht länger überdecken. Die Entscheidung, ob Europa ein militärisches Bollwerk oder ein Wirtschafts- und Friedensprojekt der souveränen Nationen bleiben soll, ist dringender denn je. Die Bilder der angespannten Gesichter in Brüssel sind das stumme Zeugnis dieser existentiellen Zerreißprobe. Wer sich in Berlin oder Budapest am Ende durchsetzt, wird bestimmen, welche Flagge in den kommenden Jahrzehnten über Europa wehen wird.