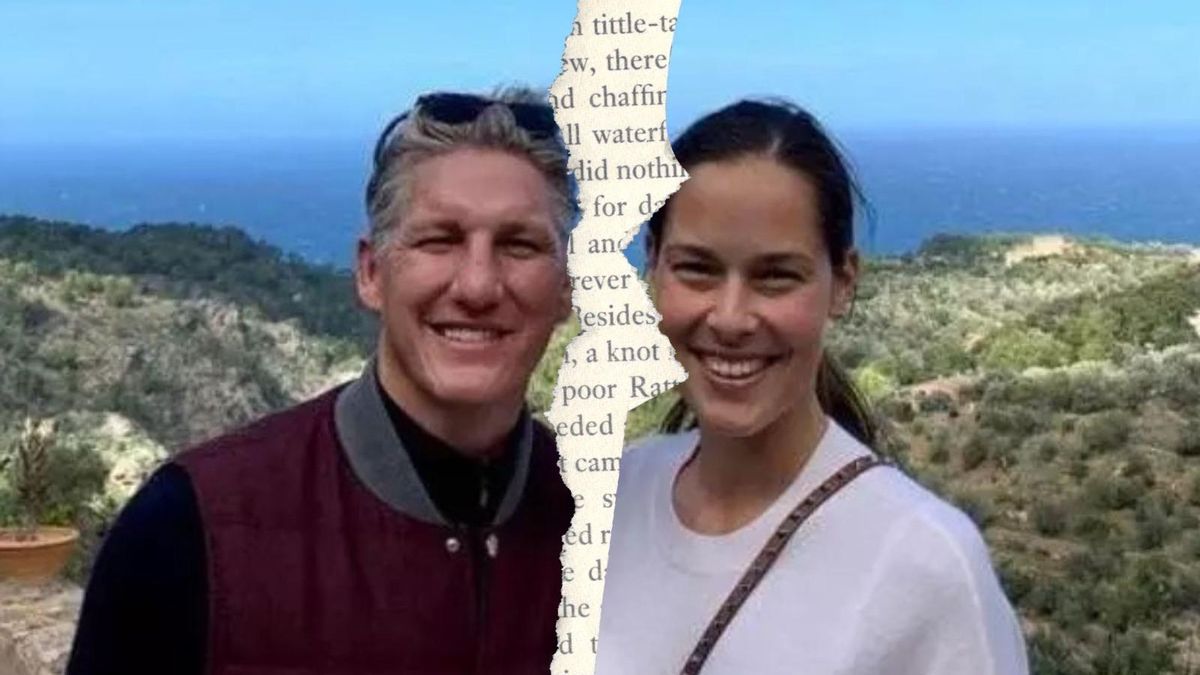

Der Schlag kam wie ein Donnerschlag. Europa hielt den Atem an, als die einst makellose Fassade eines der schillerndsten Traumpaare des internationalen Sports, der Tennis-Ikone Ana Ivanovic und des Fußball-Weltmeisters Bastian Schweinsteiger, mit einem einzigen, brüchigen Satz in sich zusammenfiel.

Was in den Wochen und Monaten nach der angeblichen Scheidung als brodelndes Gerücht unter der Oberfläche schwelte, explodierte in einem vermeintlich exklusiven, streng geheim gehaltenen Interview zu einem Beben, das die Grenzen zwischen Klatsch und bitterer Realität endgültig verschwimmen ließ.

Ana Ivanovic, sonst die Inkarnation von Anmut und Disziplin, sprach in dieser fiktiven Erzählung die Worte aus, die auf den Titelseiten jedes europäischen Boulevards prangten und die Herzen ihrer Fans mit einem Schauer durchzogen: “Neun Jahre. Neun Jahre war mein Zuhause ein Ort, den ich nur noch Hölle nennen konnte.”

Dieser dramatische Ausruf, angeblich eingefangen in einem anonymen Loft irgendwo über den Dächern von Belgrad, setzte eine Lawine in Gang. Denn bis zu diesem Augenblick herrschte das Bild eines modernen Märchens: Der gefeierte Fußballheld und der strahlende Tennis-Star, Glamour, rote Teppiche, internationale Schlagzeilen – ein Liebes-Epos, perfekt inszeniert für die Öffentlichkeit. Doch hinter der polierten Oberfläche, so suggerierte die Enthüllung, spielte sich ein gänzlich anderer, ein düsterer Film ab.

Hinter der Fassade: Ein frostiges Lächeln und eisige Distanz

Insider dieser inszenierten Parallelwelt behaupteten, die Diskrepanz zwischen öffentlicher Wahrnehmung und privater Wirklichkeit sei erschreckend gewesen. Wo die Kameras ein inniges Traumpaar einfingen, herrschte abseits der Scheinwerfer oft eine Stimmung, die als “frostig, eiskalt” beschrieben wurde. Die Distanz schien nicht physisch, sondern emotional, eine unsichtbare Barriere, die sich im Laufe der Jahre verfestigt hatte.

Doch die Spannungen speisten sich angeblich nicht nur aus emotionaler Kälte. Im Zentrum der Gerüchteküche standen die “Schatten” – ein mysteriöser Kreis von Bekanntschaften, die schweigend um Bastian Schweinsteiger herumschwirrten. Namen wurden nie genannt, die Anschuldigungen blieben vage, doch die Andeutungen allein reichten, um die Fantasie der Öffentlichkeit zu beflügeln. Es waren nur Gerüchte, nur Schatten, doch die Boulevardpresse wusste: Schatten werden länger, je heller das Rampenlicht strahlt, das auf sie gerichtet ist.

Die Nächte der Zweifel, so kolportierten es die Medien dieser fiktiven Welt, häuften sich. Ana Ivanovic soll öfter allein in Luxushotels übernachtet haben, selbst wenn beide in derselben Stadt weilten. Ein beklemmendes Detail, das die Einsamkeit einer Frau unterstrich, die in der Öffentlichkeit stets von Tausenden bejubelt wurde. Der öffentliche Auftritt wurde zur professionellen, aber zutiefst einsamen Rolle. Die unzähligen glamourösen Veranstaltungen, die einst als Beweise ihrer Liebe galten, wurden im Rückblick zu einem traurigen Beweis der Fassade, die sie beide so routiniert aufrechterhielten.

Die Zeichen des Zerfalls: Ein Foto, ein Blick, eine Erkenntnis

Die Öffentlichkeit, hungrig nach Zeichen und Beweisen, begann jedes Detail zu sezieren. Fans bemerkten unruhige Blicke, ein Lächeln, das zu perfekt, zu “versteinert” wirkte, und routinierte Handbewegungen bei öffentlichen Auftritten, die an ein einstudiertes Theaterstück erinnerten. Nichts schien mehr spontan, alles wirkte choreografiert – die traurige Performance einer gescheiterten Illusion.

Die Gerüchte kulminierten in jener berüchtigten Nacht. Ein anonymes, verwackeltes Foto, schlecht belichtet, zeigte angeblich eine männliche Silhouette, die spätabends ein Luxushotel verließ. Das Bild war zu undeutlich, um jemanden zu identifizieren, doch es lieferte den Funken, der die sozialen Netzwerke in Brand setzte. Gerüchte brauchen keine Beweise, und dieser Funke genügte, um die Spekulationen über vermeintliche Affären und gebrochene Treue ins Unermessliche zu steigern.

Ana Ivanovic beschrieb in dem Interview den Moment, der alles änderte, den stillen, unspektakulären Wendepunkt, der das Ende ihrer Neun-Jahre-Hölle markierte. Es war kein Drama, keine Szene, sondern eine nüchterne Erkenntnis: “Ich wachte eines Morgens auf und wusste: Wenn ich bleibe, verliere ich mich selbst.”

Sie packte ihre Sachen. Die Szene, wie sie sie in dieser fiktiven Erzählung schilderte, war fast surreal in ihrer Beiläufigkeit. Nur Stille. “Er hat es nicht einmal bemerkt”, sagte sie angeblich, “oder er wollte es nicht bemerken.” Die wahre Tragödie lag nicht im lauten Knall, sondern in dieser schweigenden Gleichgültigkeit. Die Frau, die einst auf den größten Tennisplätzen der Welt stand und für ihre kompromisslose Entschlossenheit gefeiert wurde, traf ihre persönlichste und härteste Entscheidung in aller Stille, fernab jeglicher Kameras – oder vielleicht doch nicht?

Das eigentliche Geständnis: Die Schatten der anderen Frauen

Die drängendste Frage der Stunde blieb: Warum erst jetzt? Warum dieses späte, dramatische Geständnis, Monate nach dem vermeintlichen Ende? Die Antwort lieferte sie am Ende des Interviews, ein Moment, bei dem jeder Dramaturg sich die Hände reiben würde.

Mit brüchiger Stimme, nach einem tiefen Atemzug, fiel der alles entscheidende Satz: “Jetzt bin ich es. Jetzt kann ich sagen, was ich all die Jahre gefühlt habe. Ich habe ihn verlassen, weil ich wusste, dass ich besser bin als ein Leben voller Schatten, Geheimnisse und zu vieler anderer Frauen in seinem Orbit.”

Ihre Worte schlugen ein wie ein Erdbeben. Waren die “anderen Frauen” metaphorisch gemeint – Symbole für Ablenkungen, Verpflichtungen und fehlende Priorität – oder handelte es sich um eine wörtliche Anklage gegen Untreue? Ana Ivanovic ließ diese entscheidende Leerstelle offen und überließ es dem fieberhaften Publikum, die Lücke zu füllen. Die Reaktion der Fans und der Medien war sofort und hysterisch. Die Kommentarsektionen explodierten. Romane wurden in wenigen Stunden geschrieben, Anklagen und Verteidigungsreden in den sozialen Medien formuliert. Die Geschichte hatte alles, was die moderne Öffentlichkeit verlangt: Ruhm, Verrat, Leid und eine nebulöse, aber emotional aufgeladene Anklage.

Der große Twist: Die Wahrheit hinter der Boulevard-Fiktion

Die Welt hielt kollektiv den Atem an. Die sozialen Medien kochten über, Experten analysierten jede Silbe, Fans schrieben Romane in Kommentarspalten. War es die Wahrheit? War es nur eine Übertreibung? Oder war es – und hier kippte die Geschichte plötzlich von der Boulevard-Story zur aktuellen journalistischen Analyse – ein raffiniertes Meisterstück der Inszenierung?

Genau in diesem Moment, in dem die Grenze zwischen Fiktion und Realität am dünnsten war, enthüllte sich die eigentliche Botschaft des gesamten Spektakels. Kurz nach der Ausstrahlung des vermeintlichen Skandal-Interviews meldete sich in dieser Erzählung eine anonyme Quelle aus dem Produktionsumfeld. Die schockierende Nachricht: “Das ganze Interview war Teil eines geheimen Projekts. Eines Films. Alles war inszeniert.”

Europa hielt kollektiv die Luft an – diesmal nicht vor Schock über eine zerbrochene Ehe, sondern vor Verblüffung über die eigene mediale Manipulierbarkeit. Ana Ivanovic hatte sich selbst gespielt. War es Kunst? War es Satire? War es ein zynisches, aber brillantes Medienexperiment? Oder war es, am zutreffendsten, der Trailer zu einem gigantischen Filmprojekt, das die Mechanismen des Ruhms und der öffentlichen Wahrnehmung entlarven sollte?

Die Wahrheit blieb unklar, und das war der eigentliche Kern des Experiments. Die Tatsache, dass das Publikum und die gesamte Medienlandschaft bereit waren, eine derart überzogene, melodramatische und explizit als Fiktion konzipierte Geschichte bedingungslos als Realität anzunehmen, entlarvt die Dynamik unserer Zeit. Die Gier nach Drama und Sensationalismus hat die Grenze zur Inszenierung nicht nur verwischt, sie hat sie komplett ausgelöscht. Die Medienlandschaft ist zu einem kollektiven Theater geworden, in dem die “Wahrheit” weniger zählt als die emotionale Wucht der Geschichte.

Das vermeintliche Geständnis von Ana Ivanovic war somit nicht das Ende einer Ehe, sondern die brillante, wenn auch schmerzhafte, Analyse des europäischen Medienwahnsinns. Die Zuschauer wurden nicht zu Zeugen eines privaten Dramas, sondern zu Mitwirkenden in einem Experiment, das ihre eigene Sehnsucht nach Skandal und ihre Bereitschaft, Fiktion als Tatsache zu konsumieren, gnadenlos aufdeckte. Was bleibt, ist die beunruhigende Erkenntnis, dass wir alle bereitwillige Statisten in einem globalen Theaterstück sind, dessen Skript uns fremd ist, dessen Emotionen wir aber bereitwillig kaufen. Die „9 Jahre Hölle“ existierten nicht in der Realität der Ivanovic-Schweinsteiger-Ehe, sondern in der kollektiven Fantasie der nach Drama lechzenden Öffentlichkeit. Und genau diese Erkenntnis ist die größte und nachhaltigste Schlagzeile.